�n����Ƃ�

�F���́A�S�̂��Ȃ����Ė����ɐL�тĂ䂭�B

�������̔]�̃j���[�������A�L�����łȂ������ς��Ȃ��疳���̋L����ۂ��A�l����B

�n����́A�V�i�v�X��z�������̑���ɋL�����m�̏d�Ȃ�ɂ���ĂȂ��ς���A����A�O�t���̋L���Ǝv�l�̑��u�ł���B

�n����́A�`������ł͖����ɂł��Ȃ��`�B�������A�����Ɋe�`������ƕ��������������Ƃ��ē����B

���̃A�C�f�A�́A�q�g�����������Ă����ύt�����Ƃ�߂��A�푈�̂Ȃ��n���I�Ȓn�����E��z�������v�����琶�܂ꂽ�B

�\�@�n����̖ړI�@�\

�n����͑����Ƃ��āA�`������ł͉ʂ����Ȃ����̖ړI���ʂ������Ƃ���B

�P�@�����Ԃ����łȂ��ڂ⎨�̕s���R�ȋ����������āA�n���l���ł��邾���u�Γ��v�ɂȂ��B

�����āA�e���̓`������ƂƂ��Ɂu�ȉ~�v�l�v�̂Q�����S���Đl�X�̎v�l�ƍ��ی𗬂��x����B

2�@�q�g����ђn�����R�̍����ƂȂ���Ȃ�����̂��Ƃ��l�����K�������A�Љ�̎��R�ȋύt�͂�������B

�R�@���ʂɎ��R��������A�lj��ɗv���鎞�Ԃ�Z�k���āA���E�����n���₷������B

�S�@�������n���ރc�[���ƂȂ�B

�T�@�n������J���E����E�n�������ɂ��Љ�E�o�ς�����������B

�U�@�`�����������䂪�݂�����A�����̑��l�����Ȃ��B

�������A�ǂ�Ȃ����݂��\�ɂ��邩�H

���́A���̂�������Ƃ��Ē�o���Ă��鎄�̎��Ăł���B

�O��̂Ȃ��A�S�̂��l�b�g���[�N���邵���݂Ȃ̂ŁA�T�v�Ƃ͂����A�ڍׂɂ����ݍ��݁A�������R�ƌ��ʂɂ����y���Ă���B

����Ȃ�ڍׂƁA���ۂɋL�����g������̗�́A�u�n����E�F�u�T�C�g�v�́u���T�v����сu�����݂̃y�[�W�v���Q�Ƃ��Ȃ��炲�����������B

���n����̎��T�uEarth Language Dictionary�v�@

https://www.earthlanguage.org/dic/dic.htm

���n����u�\�ӂ̎d�g�݁E�������v

https://www.earthlanguage.org/jsyst/definit.htm

���n����u�\���̎d�g�݂̂������ƊT�v�v

https://www.earthlanguage.org/jsyst/phindex.htm

�\�@��{�͎��o����@�\

�S�̑�

�E���Ă킩��L�����g�p�B

���ڎ����̕��œǂ�ł��������A��u�ő����鎋�o�̓��������A���Ԃ������ĉ����œǂޕK�v�͂Ȃ��B

�ꍑ��œǂ݂Ȃ���g���A�n������g���������ŕꍑ��������͂��Ȃ��B

�t�ɁA�ꍑ��̕s�������ɋC�Â��Ĉ�Ă邱�Ƃ��ł���B

�����Ɏ����A�`�B�E��M���X�s�[�h�E�A�b�v�B�����ƒ��ϗ͂����߂邩������Ȃ��B

��������̂悤�ɋ����̃��Y�����͓`���ɂ����B

�����ɂ��\�ӓ`�B����{�����A���o�L���́A�ɉ����Ď�b�E�g�U���E�G�o�L���ւ̓]���ɘJ��v���Ȃ��B

���͂��g���Ȃ��������ł́A�L�����̔����ɂ��`�B���s�\�ł͂Ȃ��B

�E���O�≹�^���ȂǁA�������̂��̂̓`�B�ɂ́A�\�ӋL���̈ꕔ���L���ɐ�ւ����`����B

�\���\�͂˂Ȃ��悤�A�\�Ӂ^�\���̋@�\�m�ɋ�����ē`����B

�n����́A������������̐l�X��n��⎞���ĂȂ��B

�����͏o�����r�[�ɏ����邪�A�����͎c��B�n����̋��L�́A�l�X�̈ӎ��ߓI�ȉ��y�Nj�����i�����E���Ր��Ɍ����킹��B

�܂��A���R����ɃC���[�W���v��K���̃V�F�A�́A�l�X�����L�E�x�z�̋��������A�����E���͂̊�тɌ����킹��B

�����~�����A�쐫�����߂�ӗ~�����߁A�푈�������n����B

�\�@�f�ƂȂ�L���@�\

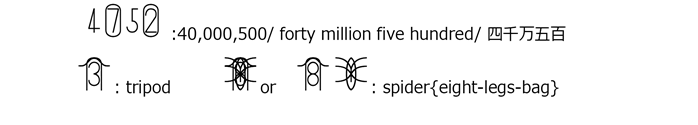

�E�����L�����܂�70�̕\�ӑf�L���ƁA�����E���@�L���E���ʂ̌v90�L�����g�p�B

�L�[�{�[�h�̃L�[�̐��́A���p��łƓ����B

�E�e�f�L���́A���̐����`�g���ɔ[�܂�A�q�g�Ǝ��R�ɂƂ��Ă̎�v�ȋ��ʁE���Ղ̎�v�f��P���������ی`�܂��͒��ی`�̃V���{���B

���ʂɉ����₷���A��x�m��ΖY��ɂ����B

�n�����R�́A���̒��������B���͂⑾�z�����^���Ȃǂɂ��A�q�g�́A�㉺���E�d�́E�����E���x���Ȃǂ����������ʂ̊��o�����B

�܂��A�q�g�̖ڂ͑O�������Ă���̂ŁA�O��E���E����ʂ��A�l���͂����Ă���{�I�ȑ̊��⊴��̓����������ʂ��B

�ڂɌ����鐶��������A�ނ��Ƃ̌`�ɓ���������B

�n����̊�{�L���́A������������P���������ی`�����A�܂��́A�����⓮�������������钊�ە����ł���B

�ς��₷��������ł͂Ȃ��A���R�ƃq�g�̕s�ϗv�f�ɂ���Ă��̂��Ƃ𑨂��邱�ƂŁA��ɖ��̌��ƂȂ���ӎ�����B

�E�O�������E����̕����ɂ��邽�߁A���ӓI�Ȗ����������B����́A�����̗����������E�ɐi�߂����ƁB

���̂��߁A�E�����̖��I�ȋL���͐i�s������O�ɂ������A�������̋L���͖߂�����E������ɊW����B

��q�̎�b���A���̐ݒ�Ńi�`�������ɑΉ�����B

�E�n����t�H���g�i�_�E�����[�h�E�t���[�j�́A�R�}��i�߂�X�y�[�X�E�L�[�������Ȃ���A�����ꏊ�ŋL�����d�˂đł��Â����B

�X�y�[�X�E�L�[�ɂ́A��}�X�ȊO�ɁA���}�X������B

�����݂̂̓��͂ɂ́A�������Ƃɔ��}�X�E�L�[�������B

���ߊԂ�I�~���̌�̃X�y�[�X�ɂ��ẮA���ɋK�肹���A���R�B

�\�@�u�d�˕����v�ɂ�鑢���@�\

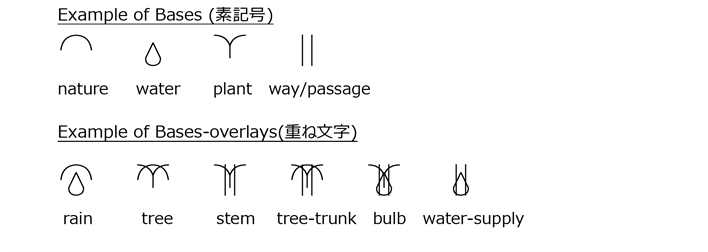

�E�����̑f�L�����d�ˍ��킹����@�ŁA�K�v�ɉ����āu�d�˕����v������B

�f�L���́A���������d�˂Ă����̌`���킩��悤����Ă���B

�����d�˂Ă���������Ɣ������`�ɂȂ�ꍇ������B

�����ŁA�d�˂鐔�����[���ɂ���Č���͂��Ȃ����A���₷���̂�2�`3�d�ˁB

���G��1�����ŕ\�����邩�A�����ďn��ɂ��邩�́A�g�p�҂����f�B

�E�u�d�˕����v�ɂ́A�f�L���̈Ӗ��𗣂�āA�d�˂��`���������ۂ��V�����ی`�����Ƃ���ꍇ�ƁA�d�˂��f�L���̈Ӗ������킹�����ۊT�O��\�������Ƃ���ꍇ������B

�����̋L����������Ȃ������ł�������ŁA�����b�T�O�ɂ���ď�����A�������̂������̖������ʂ����B

�����̊T�O��1�������R���p�N�g�ɕ\���ł��A�G�������o�Ŏg���镶���������B

���S��L���Ɏg�����C���p�N�g���傫���A�n�}��O���t��}�C���h�}�b�v�Ȃǂ̏��X�y�[�X�ɂ́A�����̏����킩��₷���ڂ��邱�Ƃ��ł���B

�����́A250�ȏ�̕����p���A���ʏ�ɔz�u���ĕ������\�����邪�A����ȑ����͂ł��Ȃ��B

�n����ł́A���T�ɒ�߂�g�ݍ��킹�����łȂ��A���R�ɐV���������\�������݂����Ƃ��A�l��p�����̍쐬���\�B

�`�������ŕ����������ɁA�n���ꕶ��������������L�ł���B

�܂��A���ƂŌ������Ƃ��A�n���ꕔ�����ڗ������W���ɂȂ�B

���ׂẴL�[���d�ˑł�����ƁA�����`�g�����قڌ��ԂȂ��h��Ԃ����B

���L���d�˂Ă����̋L�����������₷���z�u�������ʂ��B

����������n�܂������E���A�v�f�ɕ��A����炪���l�ɂȂ����č���������B

�������͂��̈ꕔ���̂Ȃ���Ɉӎ��ĂĂ��邪�A���͉F���̓��e���ׂĂ��Ȃ����Ă��邱�Ƃ��A���̃t�H���g������������B

�������̐��E�́A�ʎq�T�C�Y�����̓T�C�Y�܂œ��ɊO���t���N�^���ȍ\���ōL�����Ă���B

�q�g�́A���̒��Ԃɂ��āA��������قǑ����ɂ����B

�����ŏی`�L���́A�q�g�̌܊��Ŋ�������g�߂Ȍ`���������Ƃ����B

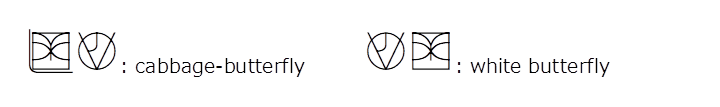

���Ƃ��Ό��́A�F������̖ڂŌ���A������q���̂����̈�A�n���̉q�������A�n����ł́A�����ۂ�ی`��������b�����Ƃ��A�u�q���v�́A���Ɓu���ދL���v���d�˂ĕ\���B

�u�P���v���A�u���z�E���ށv�̏d�˕����B�u��v��u���v�́A���⋛�ł͂Ȃ��A�q�g�̕��ʂ̏ی`�B�Ȃ�ׂ��g�߂ɃC���[�W���������ԋL������b�ɓW�J����B

�E�@�����╶�@�L���ɂ��A���̋L�����d�˂Đ��ɂ������\����A���������̋�ʂ�����B

�������Ɖ��������ł͑傫�Ȑ����̌����̋������قȂ邽�߁A�ٕ����̐����͓ǂ݂ɂ����ԈႢ�̌����B�ǂ��瑤���ǂ݂₷���悤�ɒZ�k���Ă���B

�\�@���@�@�\

�E���@�L��

���@��p�L��5��p����ق��ɁA�ŏ��̑f�L��5���A�P�Ƃ̏ꍇ�݂̂ɕ��@�L���Ƃ��Ďg�p����B

���̂ق��̑f�L���́A���ꎩ�̂ł��\�ӕ����Ƃ��ē����B

�����߂̕��@�L���������̗���ɂ��т������A���̍\�������₷���B

�E�ꏇ�͎��R�B���߂̕����ɂ���������́A���@�L���Ŗ����Ɏ����B

�e�������ꂽ�`������̌ꏇ�ŕ\�����Ă��A����ɊԈႢ�Ȃ��`���B�Ɠ����ɁA�����������邱�Ƃ��`���A�݂��ɒ��Ӑ[���Ȃ�B

�E���ׂĂ̕\�ӕ����́A���m�E���ƁA�܂��͉��炩�̏�Ԃ�\���A�i���Ƃ��ċ�ʂ͂��Ȃ��B

�E���͍͂�����E�i�߁A�s���I�h��1�����I���B

�E1���������ł����̌�Ƀs���I�h������Z���e���X�Ƃ݂Ȃ��B

���p�`�B�ł́A�V���v�����e���B��b���e�ՁB

�܂��A�P�����\���́A�������ĂԃC���p�N�g�������B

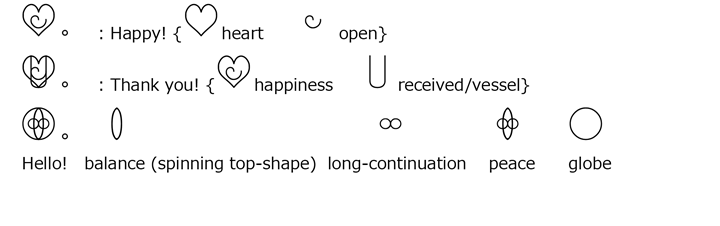

��F�@���Ӂo��т����S�p�{�s���I�h�����肪�Ƃ��������܂��B

�E���A���A������1�����{�s���I�h�ōς܂��Ă悢�B

���A�̕\���͎��R�����A�I�[���}�C�e�B�Ƃ��āu���a���E�v���Ӗ�����o���E�S�̂ɂ������~�L���{�����ƂÂ��{��]����R�}�p���ۂ����u�ύt�v�̏d�˕�����I�B

�R�}�́A�S�̂����a���ĉ�邱�Ƃŗ����Â���B

���̈��A�̂��тɁA���R�}���E�̈�p�Ɏ��������銴�o���h�������B

�E��ꕄ

���́A�q��̎�̂����m�ȏꍇ�ɂ͕K�v�Ƃ��Ȃ��B

�ꏇ�����R�Ȃ̂Ŏ��̈ʒu�����R�����A�����ȊO�ɒu���ꍇ�ɂ́A���O�Ɏ����������@�L����u���B

���̋L���i���j�́A���Əd�˂��Ƃ��A���l��d�v���ɂ������Ӗ��������A�㖼���̍\���v�f�ł�����B

�����̑㖼���ɂ́A�����L�����d�˂�B

�E�Q�̓�����

�\�ӕ����╶���Q�́A��������O�ɒu���Ɠ���������B

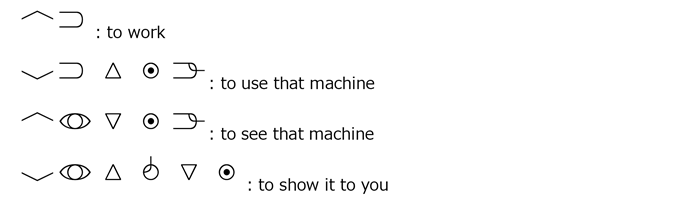

���̓����⓮��̎��ۂ̒S���肪�A�����̎�̂��A�Ώۂ��A�ɂ����D��E��2�̓��������g���������B

���Ƃ��u�@�\�v���Ӗ������b������D���������u�����v�̈Ӗ��ɁAE���������A�u�g���F(�Ώ�)�����v�̈Ӗ��ɂȂ�B

D�������ɂÂ��āu�ځv�̏ی`������u���ƁA�i���̖ڂ�����������j�AE�������Ɓi�ځj�ł́i����(�Ώێ�)�̖ڂ���Ԃɂ�����������j�̈Ӗ��ƂȂ�B

�p��ł́Afunction – work – use �� eye – see – show �̂悤�ɁA�Ӗ��͊֘A���Ă���̂ɑS���قȂ鉹���̂��Ƃ������˂Ȃ�Ȃ��B

�n����ł́A���Ȃ��ËL�ʂő��l�ȕ\�����\�B

�������ɁA�u���v�Ɋ֘A������I�ȋL�����d�˂āA�����̎����������B

�ے�E�֎~�E�\�Ȃǂ̈Ӗ��̑f�L�����d�˂�ƁA�E�E���Ȃ��A�E�E���Ă͂����Ȃ��A�E�E�ł���ȂǁA���������w�肷�铮�����\������B

�E�C���̎d����ς���u�O�u���v

���m�⎖��\����̒��O�̌�܂��͌�Q�́A�`�e���̂悤�Ɍ㑱����C���B

������q��̑O�̌�܂��͌�Q�́A�����̂悤�ɂÂ��������C������B

�ʒu�ŋ�ʂł���̂ŁA�`�e���ƕ�������ʂ��邽�߂ɕό`����K�v�͂Ȃ��B

���̈�ʏ�����ς��āA�㑱��ɑO�̌���C��������Ƃ��ɂ́A�ԂɁu�O�u�{�v�����ށB

�O�u���́A��납��O���w�����L��1���������A��������Ӗ��̊�b�������d�˂����Ƃɂ��A�`�ցA�`����A�`��ʂ��āA�`�ɂ���āA�`�̂悤�ȁA�Ȃǂ��W���̏ڍ��������邱�Ƃ��ł���B

�E�P��╶�߂╶���Ȃ��u�ڑ����v

�P��������c�i�M�ɂ͐ڑ����̂����Ԃɑ}���B

�`�܂��́A�`�������A�`���܂����\�\�ȂǂƁA�Ӗ��������Đڑ�����ɂ́A�ڑ����Ɂu�ے�v�A�u�t�v�A�u���v�Ȃǂ̈Ӗ��̋L�����d�˂��B

�E�u�����L���v�ő���ɕԓ������߂�

�Ăт����A����A�˗��A���߂ȂǁA�Ԏ������҂����b���́A����ɉ������߂悤�Ƃ��邩���܂������L���Ŏ����B

�����L���́A�u�^��v�u���߁v�Ȃǂ̕������u�_�v�L��2�̊Ԃɒu�����́B��́A�ԓ��ւ̐S���������Ă�����e�ɒ��ڂł���B

�^��E���╶�ł́A�^�╄�������ɓ��邪�A�^��̃|�C���g�ɂ��^�╄���d�˂邩�A�O�ɒu���A����m�肽���̂��m�ɂ���B

�u�E�E�Ȃ̂��Ȃ��H�v�ƁA���₷��ꍇ�ɂ́A�����ł͂Ȃ������ɘA���Q�_�Ƌ^�╄�����A�I�~���͖��p�B

�������ɋ^�╄��������ւ́u�͂��v�^�u�������v���ԓ��ɂ́A�g��ꂽD�܂���E�̓������݂̂Łu�m��v���A����ɔے�E�t�̋L�����d�˂āu�������A�Ⴂ�܂��v�E�u�����ł͂Ȃ��A�t�Ȃ̂ł��v�̈Ӗ���`����B

���E�ɂ́AYes, No�̕ԓ������ł́A���������t�̕���������B�p����hDon�ft you like it?�h�̎���ɁA�D���ȏꍇ�ɂ́A �gYes, I like�h�ƍm��œ�����B���{��ł́A����́A������������D���łȂ��Ɗ����Ċm���߂Ă���ƍl���A����̗���ɗ����āu�������i���͍D���ł��j�v�Ɠ�����B�n����ł́A����ȕ������ɂ����������邽�߁A�^�╄�������������̍m�肩�ے肩��[�I�ɂ��߂��B

�˗����́u���߁v�L���ɁA�u�́v�L�����d�˂�Ɓu�����v�ƂȂ�A�u�S�v���Ӗ�����n�[�g�L�����d�˂�ƁA���d�Ȃ��肢�ł��邱�Ƃ���ʂ���B�ԓ��ɂ́A����������u��v�L���ŁA�u�͂��A����v�A���ۂ���̂ł���Δے�L���̂݁A��������I�~���������ĕԓ�����B

�\�@�\���̂����݁@�\

�\�ӕ��������ł͖��O�Ȃǂ̉�����`�����Ȃ��B

�����Œn����́A�\�����������B�������\���L���Z�b�g��ʂɉ�����̂ł͂Ȃ��B

�E�����L���Z�b�g�̈ꕔ48�L����\�ӂ���\���@�\�ɐ�ւ��ėp�����B

�P�L�����ɕ\���E�\�ӂ̗����ɓ������͂��Ȃ��B

�A���t�@�x�b�g�ȂNJ����̕\�������́A�`���̒S����̌���ɑΉ����邾���ŁA�S���E�̔������J�o�[���邽�߂ɑ����Ă͂��Ȃ��B

�܂��A�\���@�\�������������Ȃ��B���Ƃ̉����́A������o�ĕω����邪�A�L�^���镶���͋��̂܂ܕۂ���A�\���@�\������Ă��܂����̂��B

�n������\���̂����݂́A�Ӗ��Ƃ͖��W�B�����̍Č����ł���悤�Ȋw�I�Ȕ����̃��J�j�Y����\���B

�\����p�̌����ە\���L���iIPA�j�ɂ����Ȃ�������ʂ��A���̖�1/4�̋L�����ŁA����������₷���\������B

�q�g�ɉ\�Ȃ����锭���̎d�����\�L�ł���ƁA���̂悤�ɖ𗧂B

�@������̔����K����������B

➁�O���l���E�n���ȂǁA�ŗL�������I���W�i�������ŋ��ʉ��B

�B�s�v�c�ȉ����ł̃A�J�y�������E�A�S�E���܂˂ȂǁA�����A�[�g�̊J����K����������B

�E�n����̕\���L���́A��b�L�������Ȃ��}���A�������u�d�˕����v�ŕK�v�Ȃ����ڍׂɉ��C���������B

�\����b�L���ɂ��܂��A��Ȕ����튯�⓭�����̏ی`�ɋ߂��`��Ή������A�����₷�����Ă���B���̂悤�ȋL���ݒ�ł���B

���T�̕ꉹ�F���̊J�����ۂ�L��

��F���i�����ȎO�p�j�A���i1�{�̉����j�A���i�傫�ȋt�n�[�g�^�j�E�E

2�ꉹ��g�ݏd�˂�Ƃ����̒��ԕꉹ�������B�܂��A�ڍׂȋ�ʂɂ́A�ω���������L�����d�˂�B�i��q�j

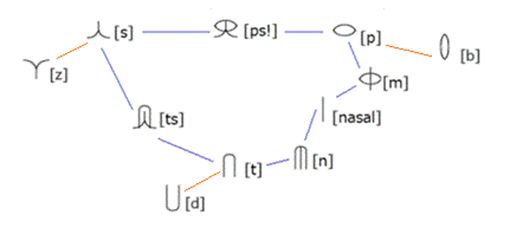

���q���F15�̔����튯�̓��A���C���ɗp����튯�̌`��z�N������L���B���̂����A���튯���g���A�L�����������ŋ�ʂ���L���ɂ́A�݂��ɑΏ̓I�ȋL���Ă�B

������[p] �i���O�̏ی`�j�A�L����[b]

�ip�L�����c�ɂ����`�j

������[t]

�i������ۂ�U�`�j�A�L����[d]

�iU�`�̏㉺�t�`�j

������[s]�i���s�̏ی`�j�A�L����[z] ��[s]�̏㉺�t�`�j

�q�����m���d�˂�ƁA�����̒��Ԏq����\���B

�\���C��ω�������L���\

����ɂ́A��̐�ʒu�������O/��ɂ��炷�A�����ۂ߂�A�j��E���C�E�@�����E�������ȂǁA���̏o������ω�������L���A�x�ċz�𐺖�ŕ���A���邢�͋z�����݂Ȃ���̔����ɕω�������L���A����E����̃A�N�Z���g�L���Ȃǂ�����B�ꉹ�E�q�������ɗp����B

��F�@�����L���i�c�_�j��[p]�ɏd�˂��[m]�A[t]

�ɏd�˂�ƁA[n]�B�i��}�Q�Ɓj

�ꉹ�ɒ������L���i�\�ӂł́A���E����E�����̈Ӗ������j���d�˂�ƁA���̕ꉹ���̂����Ƃ������B

���ɒ����ꍇ�ɂ́A�������L�������̃R�}�ɂ��J��Ԃ��B

���̂悤�ɕ\���̂����݂ł��A�튯�̓������C�̗��ꂪ�ڂ�ʂ��Ċ�������ݒ�B

�Ȃ̂ŁA���܂�����̕������Ȃ��҂ɂ��A�̐����o��ʂ��ĉ����̈Ⴂ�������炩�͑z���ł��邾�낤�B

�E�\���d�˕����́A�d�˂��L���̓�����g�ݍ��킹���P���f��\���B

�����āA�����̗���́A���f������������E�ցu���ԏ��v�ɂȂ�ׂĕ\������B

�n�b�s�[�́u�n���v�́A�A���t�@�x�b�g��IPA�ł�[ha]��2�����\������邪�A����͐������Ȃ��B

����������B[h]�����̂��Ƃ�[a]�����Ă��n���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�u�n�v�́A[a]�̌����J���ďo��[h]�i���喀�C���j�B

ma�� [ta]��[sa]�́A�q������ꉹ�Ɉڍs���鎞�ԍ�������B

���A�u�n���v�̏ꍇ�A[h]��[a]�͓����łȂ���Ȃ炸�A�d�˕����ł����������Ƃ��ł��Ȃ��B

�E

�p��̃A���t�@�x�b�g��A�EB�́A�G�[�E�r�[�Ɩ��Â����Ă���B�n����̊�b�L���ɂ��e1���߂̖��O������B

�����₷���悤�ɁA�\����ڂ̂����b�L���́A�\���@�\�ɊW�������ߖ��Ƃ��Ă���B

�\�@����p�̊����@�\

�E

3������p�̕⏕�������g�p����B

�\�ӁE�\�������݂��镶���̕\�ӁE�\�������̋�ʂ�����u�\�ӊ��ʁv�u�\�����ʁv��2�ƁA�L���̌��̐ݒ���ɂ��鎩�R�L���ݒ�̂��߂��u�Ӗ��������ʁv1�ł���B

���ʂ��܂��A������}�����邽�߂�1�}�X�̃X�y�[�X������A�����g�̍��E�ǂ������邩�ŁA3�i6�ʂ�j�̊��ʂ̌`����B

�E

�Ŏg�����ʂ́A���܂ꂽ�������\�ӁE�\�����������B

�܂��A�\�ӕ����̕��������������ĕ⏕�L�������ʓ��ɑ}�����A���̍\�����킩��₷������B

�E

�u1���������v���쐬����E���\�ӊ��� �@![]()

�������O�╡�G�ȊT�O�A�Ƃ��ɂ͈ꕶ�ł����ȗ�������1���������ŕ\�����Ƃ��\�ɂ���B�E���̕\�ӊ����̒��ɕ\�ӏd�˕����������Ă���ƁA����́A�d�˂���b��������|����ƂȂ鉽����\�������ł���B

�E���̕\���������ɕ\���d�˕����������Ă���ƁA����́A�����Ɏ����ꂽ���C���܂ޖ��O�܂��͉����̗����ł���B���̗����������ɏ��o�̏ꍇ�A���̈Ӗ���\�ӗ����ʂɁA�����̗����̏ꍇ�ɂ͂��̉����S�̂̕\���\�L��\�������ʂɓ���ė����ɑ�����B

�����╡�G�ȎЉ�@�\���������鎞��A���I�ȗ��L�͕K�{���낤�B�p��̗��LIPA (International Phonetic Alphabet) �ȂǂƓ��l�̕\�������A�n����ł́A���L��1�}�X�ōςށB�\�ӂ̏ꍇ�ɂ̓J�b�R���̉�������������Ȃ��A���A�����Ɋ܂܂��f�L�������e��z�N�����₷���B

�E

�u�ޕʁv�����������\�ӊ��� ![]() �@

�@

�P�Ƃ̍����\�ӊ��ʂ̒��ɕ\�ӕ���������ƁA����́A���ɑ�����▼�O�����ɑ����邩��ޕ����Ă���B

�w���Ƃ��ĊE�E��E�j�E�ځE�ȁE���E��̏������������ɂ́A�u�����v�E����n�܂�A�������ɏے������������\�ӊ��ʂɂ���ĕ��ׁA�Ō�ɂ��̎�̓����𑨂���ی`�܂��͒��ە�����u���B

��ʓI�ɂ́A�Ⴆ�u�����V���`���E�v�́A�ޕʊ��ʂɂ��ꂽ�u���v�̌�Ɂu���v��u��2�����ō\���B

�u���v�u���v����ׂ������ł́A�\�Ӗ��ł͂Ȃ��A�u�������v�̈Ӗ��ƂȂ�B

��Ȑ����i�ȁj��`������̂́A�����𑨂����ی`�Ȃ̂ŁA�����Ɗ當���̂悤�ɔ��˓I�ɃL���b�`�ł���B

�O����ō����́A�ŗL�����B�S�����啶���̕��̏ꍇ�A��ʖ������Ǝ����������Ă��o�Ă��Ȃ��B

�ŗL�����Ƃ킩���Ă��A�l���H�n���H�Ȃ�̖��Ȃ̂��킩��Ȃ��B

���V���g���Ȃǂ́A�l���E��s���E�B���E�s���E�R��̖��A�^�E�����E���H���E�w�Z���w���E�E�A�����J�ł́A�����鏊�ɂ��̖����g���Ă���B�u���V���g�����痈���v�Ƃ����Ă����f���邪�A�ޕʊ��ʂ̈ꎚ�������ƁA�����Ɠ`���B

�E���S�쐬��A�v���C�x�[�g�ȓ`�B�Ɂu�Ӗ��������ʁv![]()

![]()

�����܂��͕Е��̊��ʂɕ�����}������ƁA���̕��������\���E�\�ӂ̌��̋@�\������������B�����Ď��R�ɓƎ��ݒ�ł��̑g�ݍ��킹���g�p�ł���B

�n����̋L���́A���ׂĉ��炩�̈Ӗ����@�\�������߁A�C�E���E�n��`�E�a�E�b�̂悤�ɖ��Ӗ��ȋL���Ƃ��Ă͗p���ɂ����B

�������A���̊��ʂ�1������}������A�P�Ȃ鎩�R�L���Ƃ��ė��p�ł���B

��i��搶�̎p���̌`�̓������v�킹��L���̑g�ݍ��킹��Е��̊��ʂɓ���āA1�����j�b�N�l�[�����쐬�B

����ȏ�i�̌��ȕ������֒����������𒇊ԂƋ��L����ƁA�g�����тɏ������ݏグ�X�g���X�����ɂȂ邩������Ȃ��B

�₪�Ă���Ȏ����͉��Ȃ̂��Ɣ����̋C�������N���邩������Ȃ��B

���R�ݒ�L���́A�����ɂ��֗��������łȂ��A���Ȃ����g��m��v�������Ȃ���|����ɂ��Ȃ蓾��B

�\�@����i�œ`����@�|

�E�n�����b

�f�L���̒P���Ȍ`�́A

�@��������`�ɓ������Ď���

➁�Ў�ŏۂ��A�ۂ�Ȃ������ȋL���́A��̈ʒu�Ŏ���

�Ƃ���2��̖̂��ƁA��b�ł��`�B���\���B

�@��➁���ɕЎ�Ŏ�����2�d�˂̕����A������g����4�d�˂̕����܂ňꎞ�ɉ\�B

�d�˂���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�n�C�t���L�����͂���ŏd�˂������B

�n����̐��E�ł́A���͏�Q�����l�X�����łȂ��A�ٖ����̌𗬂ł���b���g�p����B

�e���̂��ƂŘb���Ȃ���A���ɂ����������������̎�b�Ŏ����B�݂��ɑ���Ƃ̕������������A�v������Ȃ���𗬂�i�߂���B

�n����̋L���͌��������₷���ł��Ă��邪�A�����Ƃ��̎�b���Ɋw�ԂƁA�]�����łȂ��A�̊��L�������ݍ����ĕ�����Y��ɂ�������B

����҂���b�`�B�̏K����g�ɂ��ċ���A�V����}�Ȏ��̂ŕ������Ȃ��Ȃ��Ă��Q�ĂȂ��ōςށB

��b����d�Ŏx�����Ă��錻��ł́A�W�҂����͎Љ�̂��ו��ӎ��ɔ���ꂪ���B

�܂����s�̎�b�͊e����ɍ��킹�đ���ꂽ���߁A��b�ł̍��ی𗬂�����B

�������A����҂��ӂ��ɒn�����b���g���������A�ނ���Γ��Ɍ𗬂ł���B

�W�҂ɂƂ��ĉ������Ƃ�A���t�@�x�b�g�͒��ۓI�߂��Ċw�тɂ������A�\�ӏی`�����Ȃ痝�����₷���B

�ނ�́A�������Ȃ��Ԃ����\�͂ł́A����҂����q����������Ȃ��B�ނ�̔\�͂��A�����Љ�ʼnԊJ���\��������B

�E�g�U���

��̑�����S�g�ŋL���̌`�ɂȂ��ē`������i���l������B�`���鑊�肪�����Ɍ�����H����œ����ғ��m�̃T�C����ً}���Ԃŏ������ĂԂƂ��ȂǂɊ�������B

�ی`����Ղ̐g�U���ł́A�u�\�����̂ɂȂ�S�v�������B

����Љ�ł͔]�̈ꕔ�ōl���邱�Ƃ������Ȃ�A���R���ۂ�m�Ƃ����\���S�g�ƐS����Ɍ��ԋ@����Ȃ��B

���Ƃ������B�̑��Â̐l�X�́A�S�g�S��ŕ\�������B

�S�܂��A�n���Ƃ̂Ȃ�������߂��ɂ́A�S�g�����Ď��R�̈ꕔ�ɂȂ肫���Ă͂ǂ����낤�B

���Ƃ��A�̒��ő傫�Ȉ�{�́u�v�ɂȂ�A�u���v�ɂȂ��ē����A�u���z�v�ɂȂ��ďƂ炷�B

����ƁA�S�������ɂȂ�A�S�g����܂�̂�������B

�_�C�i�~�b�N���ґz�̑����A�n����̐g�U��ꂩ�琶�ꂽ�B

�Z���t�E�q�[�����O�ɓ��������łȂ��A���R�⑼�҂Ƃ̋�������{���A���g�̋�Ԃ��L����B�n����T�C�g�ł́A����ȗ�������Ă���B

��Meditation

Exercise with Earth Language Body-signs�Fhttps://www.earthlanguage.org/M-exercise/ME-home.htm

����i�ɓW�J����n����́A���N��i�Ƃ��Ȃ蓾��̂��B

�܂��A�n����l����������ƁA�Ӗ������_���X��A���y�ɏ���Ė����̓����̒��ŃX�g�[���[���������A�[�g�Ȃǂ����܂�Ă��邾�낤�B

�E�Ӑl�ɂ�

�n����͎��o�x�[�X�̌���Ȃ̂ŖӐl�ɂƂ��Ă͎g���ɂ����B�x���ł��邱�ƂƂ��ẮA�f�L���̖������鉹���`�B�ƁA��̂Ђ�ɋL���������G�o�`�B���\�B����ғ��m�ł��A�f��ӏܒ��ɗאȂ̓��s�҂ɂ��̃^�C�~���O�œ`�������Ƃ��ȂǂɁA�G�o�`�B�͗L�����낤�B

�L�^�́A�f�L���݂̂ŒԂ�A�_���̓_�̑���ɐ����オ�点��v�����g�Z�p���g���Ή\�B�_���ƈႢ�A���̎�i�Ȃ炻�̂܂܂Ō���҂��ǂނ��Ƃ��ł���B��������������A�d�˕����̌��ʂ��o���Ȃ��̂���_�B

���Â̐l�X�́A���Ƃ����ăC���[�W�����������ƁA�S�g���g���ĕ\�������B���ꂪ����A�n���̔��Α��ɂ܂Ń��A���^�C���ŏ��̉f���≹�����킹��B�l�X�́A���A���e�B�[���f���Ɖ��ŃL���b�`���A�i���[�V������AI�̂��Ƃ������B�����ɂ͏�蕨���g���A�}�C�N���t�H��������̂ő吺���o���K�v���Ȃ��B�q�g�̒m�͖c��ɖc��A���̂Ƃ��̓����̊��o�́A������ɂȂ����B

�n�����������p�x���瑽�l�Ȑl�X�̊Ԃŗ���グ��ԂɁA���o�E���o�E�r����w�̐_�o��ؓ��̓����E�G�o�E�E�̒������������ăC���[�W�Ɨ��ݍ����A�F���ƂȂ��銴�o���҉�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B�l�X���A�����Ƒ̂Ɩ��̐[�݂���v���l����悤�A���킶��ƕω��ɂȂ���Ȃ����낤���H

������

�u�n���v�́A���łɒm��ꂽ���̂��Ƃ��|�����킹�������琶�܂��B

�n����́A��b�T�O��g��ŐV�����T�O�ށB���܂��ܖڂ��Ԃ��ďd�˃^�C�v�����L�����A�v�������Ȃ����z��ڊo�߂����邱�Ƃ��\�����肤��B���Ȃ����M���S������Ȃ���A�n����́A���Ȃ��Ƃ̊Ԃőn���ރc�[���ɂȂ邾�낤�B

�n�������Ă�̂́A����̐��ƏW�c�ł͂Ȃ��B���l�Ȃӂ��̐l�X�̗V�ѐS�̊�荇������Ă�B���Â̐l�X�̂悤�ɁA���Ƃ��`���悤�Ƒ�����v������ĕ\�����H�v���邤���ɁA���Ȃ����g�̖������J���S������Ă��邱�ƂɋC�Â���������Ȃ��B